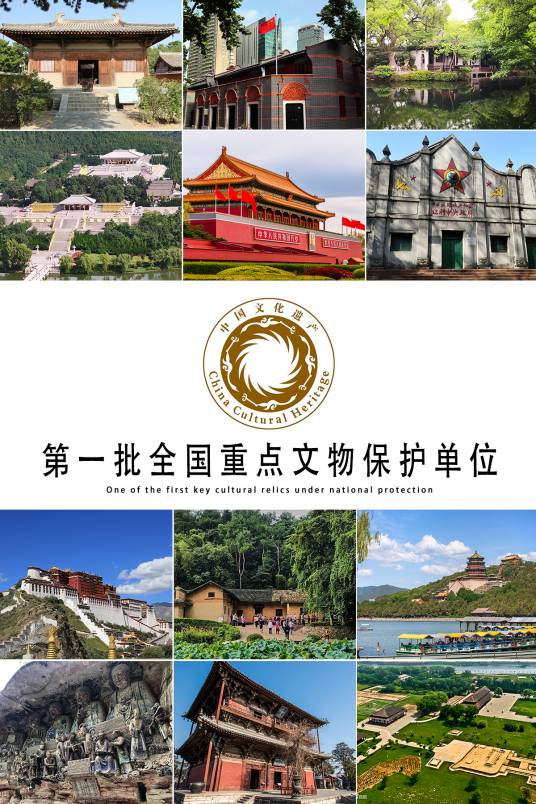

第一批全国重点文物保护单位

第一批全国重点文物保护单位(One of the first key cultural relics under national protection)是指在1961年3月4日由中华人民共和国国务院公布的全国重点文物保护单位,选定标准是依据同日公布的《文物保护暂行条例》中的规定:“对于其中具有历史、艺术、科学价值和纪念意义而必须就原地保护的文物如革命遗址、纪念建筑物、古建筑、石窟寺、石刻、古文化遗址、古墓葬等,要进行分类排队,并根据它们价值和意义的大小,按照条例规定的标准程序公布为文物保护单位。”

第一批全国重点文物保护单位的选定对文物保护法令、理念影响深远,其评定程序、标准、“四有”管理模式沿用至今。它集中展现了中国历史文化的发展序列及特点,也体现了各时期的文化价值观。第一批全国重点文物保护单位评定恰逢新中国全面建设社会主义时期,对文物保护单位的保护与选择也体现着社会主义的价值观,具有建构社会主义的民族新文化的需求。为确保新文化体系建构,新中国政府挑远全国最好的、最合用的历史遗迹并打破了其地域、私有的观念改造为国家的、全民的财产,确保了其在新文化建构中的话语权。此外,研究院或学术团体不间断地对大众进行教育、引导及说明,又促进了大众对社会主义的民族新文化的认同。

第一批全国重点文物保护单位依据门类分为“革命遗址及革命纪念建筑物”“石窟寺”“古建筑及历史纪念建筑物”“石刻及其他”“古遗址”“古墓葬”六大类,共180处。

想要了解更多“第一批全国重点文物保护单位”的信息,请点击:第一批全国重点文物保护单位百科

版权声明:本站【问百科】文章素材来源于网络或者用户投稿,未经许可不得用于商用,如转载保留本文链接:https://www.wenbaik.com/life/288554.html